Dernière étape du processus de production musicale, le mastering est souvent considéré comme la touche finale qui transforme un bon mix en morceau prêt à être diffusé. C’est à ce moment que le titre prend sa cohérence globale, gagne en puissance, en clarté et en équilibre sur tous les supports d’écoute.

Cet article explique ce qu’est le mastering, à quoi il sert et comment il s’effectue dans la pratique, que ce soit en studio professionnel ou en home-studio.

Qu’est-ce que le mastering ?

Le mastering est le processus de finalisation d’un morceau après le mixage. Il vise à uniformiser le rendu sonore, corriger les déséquilibres de fréquence, ajuster le volume global et préparer le titre pour sa diffusion sur différents supports (streaming, CD, vinyle, radio…).

L’ingénieur de mastering ne modifie pas la structure du morceau, mais agit sur son équilibre global : dynamique, largeur stéréo, cohérence fréquentielle et niveau perçu. L’objectif est que la musique sonne agréablement partout : sur un système hi-fi, en voiture, dans des écouteurs ou sur une enceinte connectée.

Le rôle du mastering dans la chaîne de production

Un bon mastering audio permet :

- d’harmoniser les niveaux entre les morceaux d’un même projet ;

- d’apporter une identité sonore cohérente à l’ensemble ;

- de corriger les derniers déséquilibres laissés au mixage ;

- d’assurer une compatibilité optimale avec les standards de diffusion (LUFS, True Peak, formats).

Mais contrairement à l’idée reçue, le studio de mastering n’est pas une copie du studio de mixage.

Son acoustique est certes traitée avec précision, mais l’écoute y est pensée pour reproduire une expérience hi-fi haut de gamme, pas une neutralité absolue. Là où le mix se construit dans une écoute clinique et analytique, le mastering s’effectue dans une écoute “musicale”, plus large et agréable.

C’est pour cette raison qu’on applique souvent une EQ de mastering légère : un peu de brillance dans les aigus, une assise dans les basses, et un ajustement global du spectre pour sublimer la restitution sur les systèmes d’écoute domestiques.

Le but n’est pas de rendre le son neutre, mais plaisant.

Les étapes clés du mastering

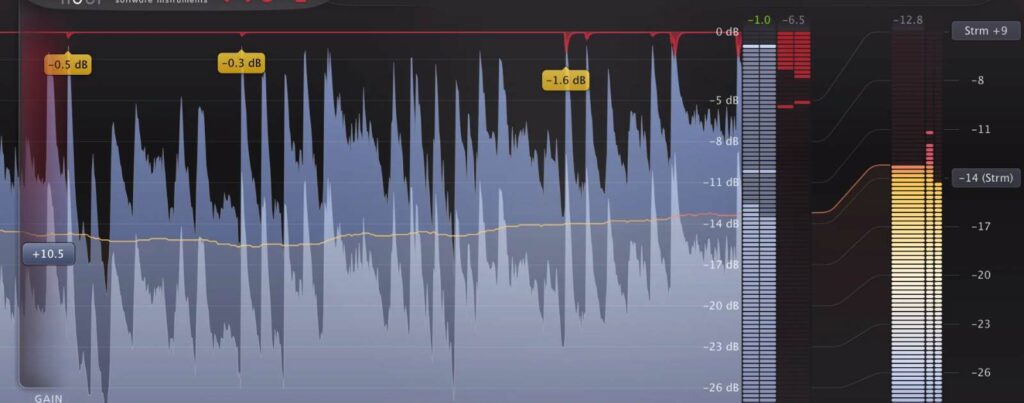

1. Analyse du mix

Avant toute intervention, l’ingénieur de mastering commence par une écoute critique du mix final. Il évalue la balance tonale, la dynamique, l’image stéréo et la cohérence d’ensemble. Cette étape sert à comprendre le caractère du morceau, identifier ses forces et repérer d’éventuels déséquilibres. Rien ne doit être appliqué de manière systématique : chaque traitement dépend du mix reçu.

2. Compression et gestion de la dynamique

Une fois le diagnostic posé, la première action consiste à stabiliser la dynamique globale. On utilise une compression légère pour homogénéiser le niveau général, mais aussi, dans certains cas, une compression multibande.

Cette dernière permet de contrôler indépendamment les graves, les médiums et les aigus, en évitant qu’une zone de fréquence ne domine les autres. L’objectif n’est pas d’écraser la dynamique, mais d’obtenir un rendu plus cohérent, plus dense, sans perdre le naturel du mix.

3. Image stéréo et spatialisation

Vient ensuite la gestion de l’espace sonore. À cette étape, l’ingénieur affine la largeur stéréo du morceau pour renforcer la perception de profondeur et d’ouverture.

Des outils comme des élargisseurs stéréo ou des traitements mid/side peuvent être employés, toujours avec parcimonie. Le contrôle de la phase et la compatibilité mono sont vérifiés afin d’éviter toute perte d’éléments essentiels sur certains systèmes d’écoute.

4. Exciters, enhancers et traitements subtils

Le mastering peut aussi inclure l’utilisation d’outils harmoniques destinés à “réveiller” certaines fréquences : exciters, enhancers ou encore saturateurs doux. Ces traitements apportent un éclat supplémentaire, une sensation d’air ou de densité, sans altérer la transparence du signal.

De même, des modules comme Inflator (Sonnox) ou des traitements de coloration analogique peuvent être utilisés pour ajouter un peu de “vie” au master. L’essentiel est de rester dans la subtilité : l’auditeur ne doit pas percevoir le traitement, seulement le bénéfice.

5. Égalisation de mastering

L’égalisation intervient ensuite pour affiner la tonalité générale du morceau.

On peut d’abord utiliser une EQ dynamique pour corriger ponctuellement certaines résonances ou excès (par exemple, une brillance trop présente ou un bas médium envahissant).

Une fois la base équilibrée, une EQ de sculpture vient façonner le son final : apporter de la clarté dans les aigus, du corps dans les graves ou de la chaleur dans les médiums, selon la couleur recherchée.

Cette étape détermine en grande partie la personnalité sonore du master.

6. Limiteur et maximiseur

Dernière étape du processus, le limiteur fixe le niveau maximal du signal et empêche toute saturation. C’est ici que le morceau atteint son volume perçu final.

Les ingénieurs utilisent souvent un maximiseur (comme le FabFilter Pro-L2, le Weiss ou l’Ozone Maximizer) pour augmenter le niveau tout en conservant la dynamique.

L’objectif est de trouver le bon compromis entre puissance et respect du mix, sans tomber dans la “loudness war”.

Le mastering se conclut ensuite par une vérification de la cohérence sur différents systèmes d’écoute avant l’export final.

Exemples pratiques de mastering

Exemple 1 : un mix trop brillant

Un titre présentant un excès d’aigus sera légèrement adouci dans le haut du spectre, tout en renforçant la base grave pour un rendu plus équilibré et agréable à l’oreille.

Exemple 2 : un mix trop plat

Un morceau sans relief peut être revitalisé avec une compression parallèle ou un exciter harmonique subtil pour lui redonner du corps et de la vie.

Exemple 3 : un album inégal

Lorsqu’un album regroupe des morceaux mixés à des moments différents, le mastering aligne les niveaux, les tonalités et l’énergie globale pour offrir une continuité d’écoute fluide.

Mastering en studio ou en home-studio ?

Les studios de mastering professionnels disposent d’une acoustique parfaitement contrôlée et d’une écoute haut de gamme qui permet d’entendre chaque nuance du spectre. Les ingénieurs y travaillent souvent avec des convertisseurs de très haute précision et des enceintes hi-fi de référence, pour une image stéréo d’une grande fidélité.

Mais grâce aux outils modernes (plugins de mastering, analyseurs, limiteurs intelligents, logiciels comme Ozone ou FabFilter), il est aujourd’hui possible de réaliser un mastering de qualité en home-studio — à condition d’avoir une bonne oreille et une pièce traitée correctement.

Pour progresser, découvre nos conseils sur le traitement acoustique en home-studio et apprends à perfectionner ton mix avant le mastering avec notre guide sur les meilleurs logiciels de mixage.

Et si tu veux aller plus loin, forme-toi au mixage et au mastering professionnel avec notre formation ingénieur du son.

À retenir

- Le mastering est la dernière étape de finition avant la diffusion d’un morceau.

- Le studio de mastering vise une écoute hi-fi haut de gamme, plus “musicale” que neutre.

- Une légère EQ de mastering apporte brillance et assise pour un rendu agréable sur tous les systèmes.

- Grâce aux outils numériques modernes, il est désormais possible de maîtriser le mastering audio même en home-studio.